Epidemia y civilización crecieron juntas. Más que como enemigos los microbios nos sirven de espejo.

Ir a descargarEn la prehistoria, cuando cazábamos y recolectábamos diversas especies en bosques y sabanas, la probabilidad de adquirir una enfermedad de otros animales era alta. Pero transmitir esa enfermedad a otras personas era improbable: vivíamos en grupos pequeños.

Hace unos 5,000 años algunos humanos descubrieron algo extraordinario: podían asentarse en un solo sitio y cultivar los cereales que crecían en las llanuras aluviales. Esto trajo una variedad de cambios, incluyendo el trabajo de sol a sol. Al cazador-recolector le bastan pocas horas al día para conseguir lo que come, pero el agricultor debe sembrar, regar, cuidar, cosechar, desgranar, secar, almacenar, moler y cocinar muchos granos para llenarse el estómago.

La agricultura vino de la mano del elitismo sistemático, que ahora llamamos clases sociales: los humanos más agresivos y mañosos encontraron que podían parasitar a los demás inventando historias de reyes y dioses, usándolas para justificar la extracción de impuestos y diezmos y amenazando con violencia a quien no pagara. A las ciudades les construyeron muros, no tanto para defenderlas como para evitar que los tributarios escaparan.

Con la sociedad de las ciudades —que eso significa civilización— vino también la escritura. Empezó con números, pues la élite necesitaba contar cosechas para extraer tributos. Y con la civilización vino lo que hoy nos ocupa: la epidemia. Comparado con cazadores y recolectores, el riesgo de pescar una nueva enfermedad del entorno disminuyó cuando comenzamos a pasar todo el día en un solo campo con un solo cultivo, en una granja con un par de especies de crianza. Pero la probabilidad de transmitir enfermedades explotó: volver a casa fue regresar a una ciudad grande y densamente poblada.

Epidemias y civilizaciones van juntas. Por eso a medida que la civilización evoluciona también varía la epidemia, señalando lo que somos en cada momento y lugar: pastores (sarampión), comerciantes de larga distancia (plaga), reformadores urbanos (cólera), innovadores sociales (VIH), invasores de tierras vírgenes (ébola) y, por supuesto, globalizadores mediáticos (Covid-19).

Con la sociedad de las ciudades —que eso significa civilización— vino también la escritura. Empezó con números: las élites necesitaban contar cosechas para extraer tributos y tenían tiempo para descifrar las matemáticas. Y con la civilización vino lo que nos ocupa: la epidemia. Comparado con cazadores y recolectores, el riesgo de pescar una nueva enfermedad del entorno disminuyó cuando decidimos pasar todo el día en un solo campo con un solo cultivo, en una granja con un par de especies de crianza. Pero la probabilidad de transmitir enfermedades explotó: volver a casa fue regresar a una ciudad grande y densa.

Epidemias y civilizaciones van juntas. Por eso cuando la civilización evoluciona también varía la epidemia, señalando lo que somos: pastores (sarampión), comerciantes de larga distancia (plaga), reformadores urbanos (cólera), innovadores sociales (VIH), invasores de tierras vírgenes (ébola) y, por supuesto, globalizadores mediáticos (Covid-19).

Mientras epidemiólogos, salubristas y clínicos nos educan sobre la enfermedad, esta aprovecha para educarnos sobre quiénes somos, así aprendamos o no sus duras lecciones. La peste confirmó a los europeos medievales su religiosidad. Luego les mostró que eso no los salvaría y, para rematar, que producir riqueza sin labriegos (la mayoría había muerto) exigía cambiar la base de su economía. La emergente élite burguesa aprendió y construyó el Renacimiento y el capitalismo.

El cólera en el siglo XIX vindicó al pensamiento científico. En Londres demostró el poder de la epidemiología cuando Snow trazó su distribución a la bomba de la calle Broad. Desde Lisboa hasta Calcuta subrayó que Pacini y Koch tenían razón: era un germen. Y en Hamburgo confirmó que la salud pública es indispensable en la política moderna. Las emergentes élites industriales aprendieron, unas por las buenas y otras por las malas.

La epidemia sugiere que nuestras élites carecen en todo su repertorio cultural y valorativo de elementos para responder efectivamente.

Hoy pasa igual. La epidemia descubre, más que causa. El mismo virus —el causante del covid-19— en China validó una apuesta por autoridad, disciplina y respuesta inmediata, mientras que en Italia lacera a una sociedad más laxa. Es un espejo y una lección para todos, empezando por las élites. Y porque es un espejo debemos preguntarnos qué nos muestra, qué aprenderán nuestras élites.

La evidencia no es halagüeña. Pasamos décadas sin invertir en salud, saneamiento, educación y confianza. Hoy urgen políticas basadas en evidencia y una amplia y efectiva coordinación social. Pero la epidemia sugiere que nuestras élites carecen en todo su repertorio cultural y valorativo de elementos para responder efectivamente.

Por eso el Ejecutivo convoca al ayuno y a la oración. Dos medidas que no son contraproducentes sino por completo irrelevantes. Desperdicia la oportunidad didáctica que le regala la epidemia: no gastes tiempo en cosas que no sirven. Y reitera que el enemigo del Estado es el ciudadano, encarcelando —juntos, para más inri— a evasores del toque de queda, cuando debería multarlos y enviarlos a casa con una lección. Eso sí, mientras deja ir a un diputado ebrio que también viola la prohibición.

Y por eso vemos una Cámara de Industria que publica un vídeo promocional sin gente chaparra, indígena, rural, pobre u obrera. Léase: sin guatemaltecos. «Juntos, pero no revueltos, venceremos», remata con una ironía pasmosa, tan accidental como insolente. Pide donativos mientras evade, elude y justifica. Y ocho medios de comunicación le hacen la segunda voz cuando deberían cuestionar su pésimo tino. La epidemia no hace sino mostrar —reflejada y amplificada— su cultura en bancarrota: racista, excluyente, cínica, insensible y torpe.

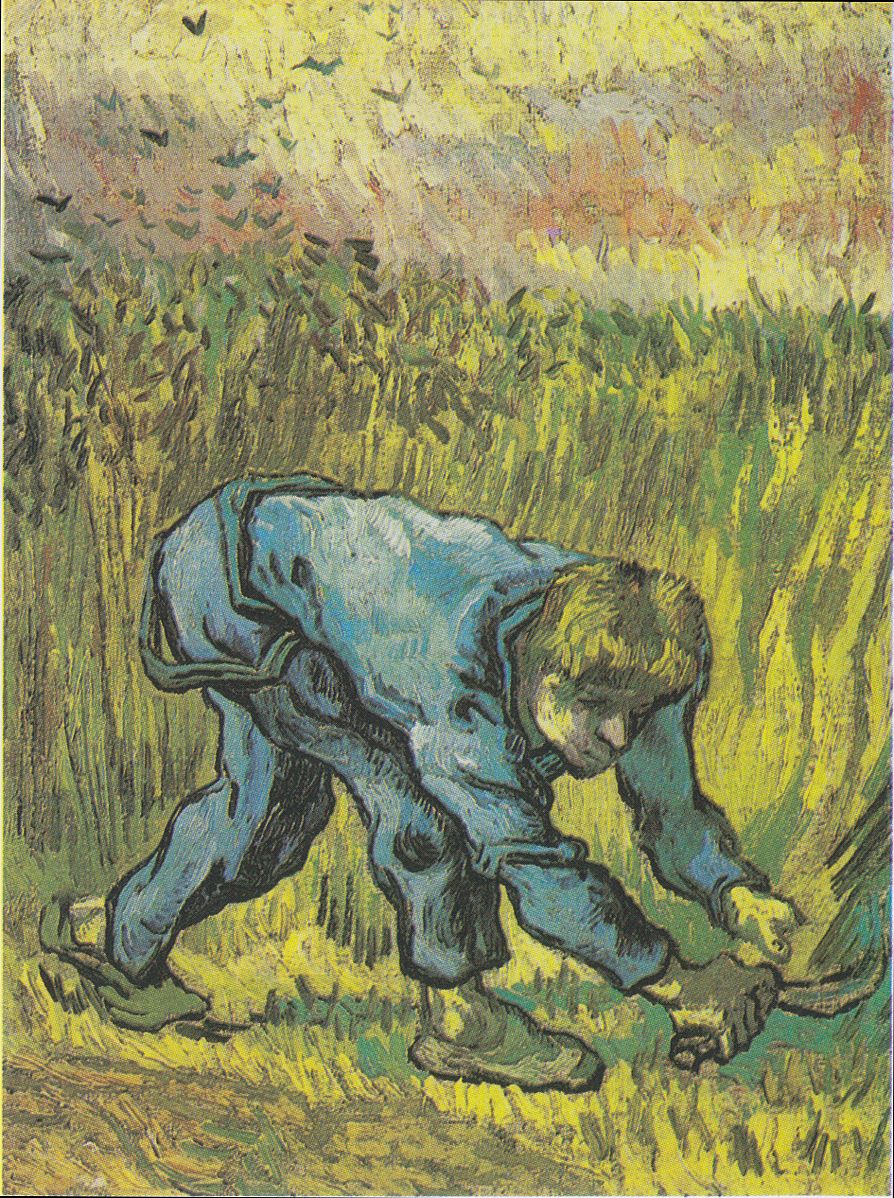

Ilustración: El segador con la hoz (1889), de Vincent Van Gogh.